Les Inrockuptibles, 14-20 January 1998

Theo Hakola – Quand j’avais sept ans, je voulais, entre autres, devenir joueur professionnel de base-ball. Dans les années 60, tous les garçons du coin de Spokane rêvaient de ça. J’étais une encyclopédie du base-ball, je connaissais tous les noms et toutes les statistiques. Le base-ball est profondément enlacé avec l’âme du pays et du peuple américain bien que pas mal supplanté par le foot américain, malheureusement, et le basket. À ce même âge j’avais l’oreille collée à la radio et je voulais sans doute devenir rock star aussi, dans mes rêves en tout cas. Ensuite on grandit et ces rêves disparaissent… Les Nirvana et cie, comme les groupes de mon petit frère, sont souvent faits de “losers” qui sont loin de la classe dominante au lycée qui est obnubilée par le sport. Ces marginaux se mettent à faire de la musique pour exister. L’art et le sport, au bout d’un moment, ne vont pas tellement ensemble mais il y a toujours des Kerouac qui était un bon joueur de foot américain au niveau universitaire avant d’être beatnik et des Ken Kesey, lutteur classé avant d’être l’auteur survoleur d’un nid de coucou. Moi, j’ai surtout arrêté de jouer sérieusement quand je n’étais plus à la hauteur, littéralement. Les bons joueurs de mon âge avaient grandi beaucoup plus vite que moi. Bien sûr, j’ai compris et je comprends que l’industrie du sport est une chose effrayante, par sa taille, par les ressources mangées. Immorale. Et pourtant je suis encore atteint par la maladie. C’est grave, mais voir Michael Jordan faire ses coups magnifiques ne me met quand même pas les larmes aux yeux autant que d’entendre l’Internationale. Bien que…

Après une jeunesse très sportive, tu mènes des études, tu deviens journaliste, prof, scénariste, puis musicien. C’est un peu un parcours de touche à tout.

Non, je ne dirais pas ça. Toutes ces choses se nourrissaient entre elles. Un moment c’était l’Espagne, histoire et politique, qui conditionnait complètement ma vie. Il y avait mes études, dans l’Ohio et au London School of Economics, des cours que j’ai donnés sur la guerre civile espagnole, et même un scénario pour un film qui, comme toujours, a failli être tourné, largement inspiré des témoignages des Américains que je connaissais, à travers mes activités politiques, qui avaient fait cette guerre.

Quand décides-tu de t’engager dans le Comité américain pour l’Espagne démocratique ?

Quand ils m’ont proposé du travail en 1975. J’avais appris que l’opposition exerçait une très forte pression et que des grèves insensées se mettaient en place contre le régime de Franco. Je voulais m’y mettre moi aussi. Il faut dire que j’avais commencé à “faire de la politique” vers 15 ans avec des activités écologistes, ensuite c’était la lutte pour le droit à l’avortement avant qu’il devienne légal et surtout le soutien à McGovern aux présidentielles de 1972 face à Nixon. McGovern était loin d’être parfait mais il était tout simplement le meilleur candidat présenté par les Démocrates depuis longtemps, de loin, et Nixon a toujours représenté tout ce que je déteste dans mon pays. Pour les élections, aux USA beaucoup plus qu’ici j’ai l’impression, on mène un travail basé sur le porte à porte ; c’est un boulot chiant comme la mort mais nécessaire. Le week-end donc je dirigeais jusqu’à deux cents braves volontaires sur le terrain d’un Spokane notoirement réactionnaire. Par la suite j’ai compris que j’étais plutôt fait pour cette fonction d’organizer que théoricien. Bien sûr McGovern s’est fait massacré à la fin, il n’a gagné que l’état du Massachusetts. Mais ses scores chez nous n’étaient pas pires qu’à Seattle, de l’autre côté de l’état de Washington, ce qui est étonnant étant donné que Seattle est un vrai nid de rouges comparé à Spokane.

Pourtant, au début du siècle, Spokane était une place forte du syndicalisme ouvrier…

Oui, et surtout à côté, au nord de l’Idaho. Mais aujourd’hui c’est là où se tiennent les rencontres annuelles des Aryan Nations – une sorte de Klu Klux Klan pour nordistes. Ils sont nombreux dans le coin à rejeter en bloc le gouvernement fédéral, l’ONU, etc. même s’ils sont peut-être des petit-fils d’anarcho-syndicalistes de l’I.W.W. (Industrial Workers of the World) dont je parle dans “Wobbly Blood” dans l’album Hunger of a Thin Man. Mon arrière-grand-père mineur et finlandais a participé à ces guerres de classe et mon grand-père était membre de l’I.W.W. en tant que bûcheron dans les années vingt quand il fallait cacher sa carte de syndicaliste dans son chapeau par crainte des vigiles embauchés par les patrons. Aujourd’hui l’esprit de révolte est encore là, mais la vision est celle de l’extrême droite.

Votre comité luttait contre la politique de soutien à Franco du gouvernement des États-Unis. Vous n’étiez pas surveillés par les autorités ?

Peut-être pas, mais on faisait comme si, surtout quand il s’agissait des camarades espagnols. On n’utilisait pas les vrais noms des Espagnols avec lesquels on travaillait par crainte de ce qu’ils pouvaient subir par la suite chez eux. C’était surtout quand j’intervenais directement en Espagne qu’il fallait être prudent : lorsque je transportais des pièces de rechange pour imprimante Ronéo interdites à la vente là-bas ou quand je sortais des films clandestins qui montraient des manifestants descendus par la police, mon carnet d’adresse était bien sûr en code dans le cas où… Mais là aussi, je ne risquais pas grand-chose par rapport aux Espagnols eux-mêmes.

Ce ne sont pas tes engagements politiques qui t’ont conduit à émigrer en France.

Non. Pas du tout. La mort de Franco et l’arrivée de la démocratie bourgeoise ont été une coupure nette dans ma vie. Au bout d’un moment, personne n’avait plus besoin d’étrangers pour soutenir la cause là-bas. L’Espagne avait géré ma vie jusqu’alors, en quelque sorte, alors j’ai un peu tourné en rond. En 1977, je me suis fait engagé dans un club à New York – Tramps – qui passait pas mal de groupes et de chanteurs qui cherchaient à percer, Pat Benatar par exemple. Je m’y suis présenté pour faire n’importe quoi pour gagner ma vie : serveur, plongeur, etc. Ils étaient tellement désorganisés que je suis vite devenu sonorisateur-éclairagiste et même programmateur par la suite. L’année suivante j’ai quitté cette planque pour venir vivre à Paris pour apprendre votre langue et écrire mais pas du tout pour faire de la musique. D’après moi, je n’en étais pas capable. Ce n’est qu’en 1980 que j’ai craqué. Trop de bonnes choses étaient nées avec le punk et je voulais réellement y participer. Il y avait une touche de Dylan chez Joe Strummer du Clash, par exemple, et ce baston politique et parfois intelligent m’avait tellement manqué dans ces années 70 musicalement vides. Moi, je voulais entendre du Pablo Neruda chanté.

Comment est né Orchestre Rouge ?

Au départ, je ne me voyais pas chanter dans un groupe. Avec mon “savoir-faire politique”, je me voyais plus comme manager et parolier. Je cherchais des gens pour faire des chansons de mes textes. Par une petite annonce dans Libération j’ai rencontré un guitariste, Denis Goulag, et puis j’ai vite compris qu’il fallait essayer de chanter mes idées moi-même. C’est comme ça que je suis devenu chanteur. Les années Orchestre rouge ont étés celles de l’apprentissage, je les ai vécues comme une deuxième adolescence. Les deux albums sont quasiment dépourvus d’intérêt pour moi aujourd’hui ; incapables de nous produire nous-mêmes, il avait fallu faire appel à des réalisateurs anglais. Normal. En plus, à l’époque j’avais beaucoup moins de registre dans la voix et moins de rigueur dans mes textes. Mes meilleurs souvenirs d’Orchestre rouge restent les concerts, mais j’ai aussi appris qu’il était plus facile de séduire un public en se roulant par terre qu’en chantant bien et cette donnée débile du monde du rock m’agacera pour toujours.

Cette période d’apprentissage t’a-t-elle permis de gagner du temps avec Passion Fodder ?

Bien sûr. A l’époque d’Orchestre Rouge, je ne savais pas tellement comment ça marchait ; je ne pouvais donc pas bien faire et défendre mes choix. Au début de Passion Fodder ma vision est devenue plus claire et, peu à peu, j’ai appris à l’injecter dans nos albums. J’ai compris que je ne pouvais pas déléguer la réalisation de cette vision. Il fallait que j’entende les guitares, les tableaux et la tempête que j’avais dans la tête, et pour moi, le dernier album – What Fresh Hell is this? – est celui où on les entend le mieux.

Avec Passion Fodder, tu t’es réinstallé aux États-Unis. Comment les Américains ont-ils accueilli ce groupe franco-américain ?

Gentiment. Les journaux n’ont pas trop insisté sur le fait qu’on vienne de France, mais ceux qui avaient conscience de notre “parisiannité” l’appréciaient plutôt qu’autre chose. Quand tu joues en Angleterre, venir de France peut être un handicap, puisque les Anglais sont un peu francophobes alors qu’aux U.S.A., ils sont naïvement francophiles. Une réaction qui m’a beaucoup attendri dans nos tournées était celle des Finlandais. Voir un type qui a un nom finnois, Hakola, les a amusés au point que la presse en a rajouté avec un peu du “retour de l’enfant prodigue”. C’était trop, évidemment, mais c’était touchant.

Une légende veut que tu aies déchiré des bibles sur scène pendant une tournée aux États-Unis.

C’est vrai. Même si j’ai passé la majeur partie de ma vie d’adulte en Europe, la situation politique aux USA provoque les réactions les plus tripales chez moi. L’auteur Gore Vidal explique qu’il habite la plupart du temps à Rome pour “ne pas se sentir responsable” et pour rester plus clair dans ses analyses sur son pays, qu’il aime, mais qui lui donne des ulcères quand il y est. Je le comprends. Quand Passion Fodder est allé là-bas pour la première fois on trouvait des bibles dans toutes nos chambres d’hôtel. Alors je les confisquais et je les déchirais souvent sur scène, mais dans l’ivresse du moment, en accord avec la musique et les propos que j’y tenais. Pour rire. A l’exception du sud de la Californie, ça amusait bien les gens qui attrapaient souvent des pages pour avoir des souvenirs. La droite chrétienne reste le plus grand fléau du pays. Elle a bien infiltré le parti républicain ; elle lutte pour l’enseignement du “créationnisme” et pour le droit de prier à l’école ; elle est pour la répression des homosexuels, contre le droit à l’avortement, etc. Il y a rien à faire : je suis américain et ça me rend plus malade que le Front National. C’est pour dire…

Pourquoi décider de dissoudre Passion Fodder ?

Humainement, Passion Fodder était épuisé après six années très intenses avec beaucoup de plaisir et peu de confort. Au début, j’aurais pu l’appeler “Theo Hakola” mais j’avais encore envie de travailler derrière un nom de groupe. Par la suite, l’entente musicale et humaine est devenue telle qu’un groupe a bien pris corps. Mais avec le temps et les différents musicaux apparus au moment du quatrième album, c’est peu à peu redevenu mon bébé et lors de la dernière tournée, le split était entendu. Il s’est fait assez proprement. Je vois, avec plaisir, tout le monde encore. Pascal Humbert, le bassiste, a joué sur mes deux premiers albums solo et pour mon bras droit, ô combien nécessaire, Bénédicte Villain, pas besoin de faire un dessin.

Deux membres de Passion Fodder jouent dans 16 Horsepower aujourd’hui, les deux groupes te paraissent-ils musicalement proches ?

Musicalement parlant, il y a un lien de famille, mais tout le monde fait de la country aujourd’hui, non ? Tout le monde cite Johnny Cash, Hank Williams et Dylan comme influences de la même façon que la variété éclairée ne jurait que par le Velvet Underground il n’y a pas longtemps. En tous cas il est arrivé à Passion Fodder de bien virer roots mais cette direction chez nous ne venait pas tellement de Jean-Yves ou de Pascal, chose qui n’enlève rien à leur talents indéniables. Il reste que 16 Horsepower s’enfonce bien plus dans la country qu’on le faisait et ils le font bien. Le dernier concert que j’ai vu ici, dans ce trou du Chesterfield Café à Paris, était un réel plaisir ; j’aime la voix de David et c’est un guitariste exceptionnel. C’est dommage que ses textes ne veulent souvent rien dire, comme ceux de bien d’autres groupes du moment. C’est aussi dommage qu’il ait un discours de chrétien-anti-intellectualisme-primaire du genre “la vérité se trouve surtout dans la bible” qui, qu’il le veuille ou non, va à la rencontre de ceux qui sont l’ennemi pour moi.

Après la sortie de Fat Tuesday en Grande-Bretagne en 1987, le New Musical Express t’a présenté comme “Baudelaire avec une guitare électrique”. Baudelaire faisait-il partie de tes influences littéraires ?

Pas trop, et pour une bonne raison : je ne me suis intéressé à Baudelaire qu’après avoir vu cette phrase du NME. Nobody’s perfect. Mais en le découvrant, je me suis aperçu que je le connaissais un peu déjà, mais à travers “Desolation Row” de Dylan, par exemple. Dylan c’était un peu Baudelaire et Rimbaud rencontrant Woody Guthrie… Mes sources d’inspiration sont plutôt d’autres poètes – Neruda, César Vallejo, par exemple – l’histoire et l’actualité tout simplement et des romans bien sûr. Carson McCullers m’est chère pour son humanisme jusqu’au-boutiste, cette manière extrême de se mettre dans les pompes d’autrui. C’est drôle mais j’ai vu dans l’engouement débile suscité par la mort de Diana, le phénomène qu’on voit dans Le Cœur est un chasseur solitaire. Dans ce livre de McCullers, tout le monde – la petite garçonne, le médecin noir marxiste, le syndicaliste ivrogne – s’imagine compris d’un muet. Ils sont persuadés qu’il est très fin et qu’il pense comme eux alors qu’il s’en fout pas mal et qu’il a finalement peu de profondeur. Avec Diana c’est pareil : le gens se sont sentis compris par elle, se sont retrouvés en elle alors qu’elle était plutôt moins que rien, qu’elle s’est illustrée surtout par son manque de jugement. Je crois que, souvent, les larmes que les gens versent sur les autres sont versées sur eux-mêmes et cette réaction insensée à la mort de cette pauvre fille riche révèle le profond vide moral, intellectuel et spirituel dans lequel nous sommes tombés.

Pourquoi as-tu abandonné le chant en français avec Passion Fodder ?

Je ne chantais pas tellement en français avant, pas sérieusement en tout cas – trois, quatre chansons peut-être. Plutôt léger. L’anglais sera toujours un peu plus naturel pour moi donc la question est plutôt de savoir pourquoi je me suis mis à écrire enfin sérieusement en français. Aux États-Unis, ou en Angleterre, avec Passion Fodder dans un premier temps, j’ai pris conscience du bonheur d’être plus ou moins compris par le public et par la presse. Ensuite je trouvais que c’était bête de ne pas communiquer plus directement en France où mes bases étaient les plus solides, étant donné que je maîtrisais plus ou moins votre langue. Sur l’écriture même c’est ardu mais je m’en sors au bout d’un moment ; pour le chant c’est plus compliqué. Je ne sais pas toujours jusqu’où je peux tordre un mot et j’ai besoin de Bénédicte, qui connaît bien mes capacités, pour surveiller les prises. C’est pour ça que je lui donne le grade de “Deputy Producer for Vocals” depuis trois albums. Si on veut relancer le vieux débat entre les deux langues je dirais d’abord que, de loin, le plus important est d’utiliser une langue qu’on maîtrise vraiment. Sinon, l’anglais me semble plus approprié pour cette musique mais ce n’était que logique, vu le sujet, de chanter “Chère Maman (Je suis mort à Paris)” en français ainsi que “Prière profane”, morceau qui fait d’ailleurs un clin d’œil à Baudelaire.

Tu as plus l’image d’un protest singer que d’un compositeur de chansons d’amour…

Ça me fatigue quand les gens ne remarquent dans mes disques que des propos politiques et contestataires, comme si les “chansons d’amour” – “Eau qui saoule”, “Smoke and Honey”, “Lucybel Lee”, etc. – n’y étaient pas depuis toujours. Je crois qu’avant tout je prétends parler de la vie. Si on ne parle que de politique et d’aliénation sociale, comme le Clash, qui étaient incapables d’écrire une chanson d’amour, on ne parle pas vraiment de la vie, pas de la mienne en tout cas. Dylan était grand à l’époque où il pouvait aller jusqu’au bout des chansons politiques extrêmes et ensuite pondre des bijoux de chansons d’amour comme “Visions of Johanna”. Neruda nous a donné des “Explico algunas cosas” politique et meurtrier à côté des hymnes à l’amour physique comme “Agua sexual”. Mais il n’est pas interdit de faire des passerelles et de se servir de l’amour pour parler de la politique et je dis que “Liberate Me for New Year’s Eve” ou une nouvelle, “Anne-Marie Comes Back to Me”, sont des chansons politiques d’amour ou bien des chansons d’amour politiques. Il y a aussi des chansons qui mettent en scène des couples comme “La ballade de Fabrice et Clélia” d’après Stendhal ou bien “The Miracle Abused”, chanson qui caricature et qui crache, avec humour j’espère, sur ceux qui abusent du miracle de la biologie en faisant des enfants sans réfléchir.

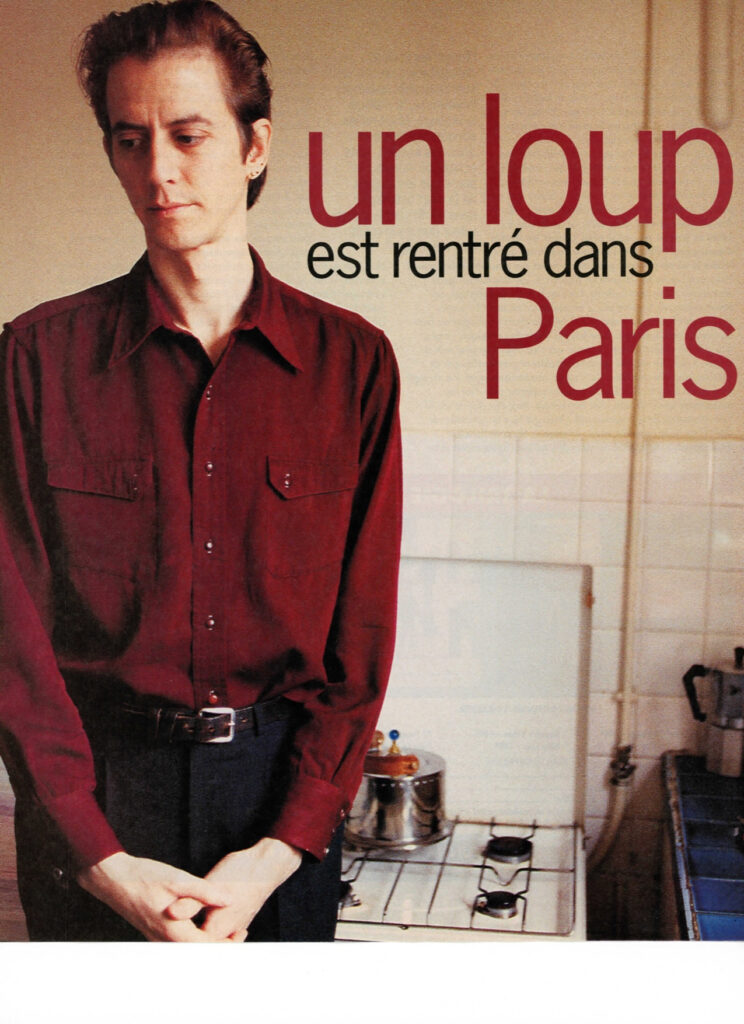

Depuis les débuts de Passion Fodder, tu as toujours fait allusion aux loups, les loups te troublent-ils à ce point ?

J’ai pour eux une fascination enfantine. J’en ai mis partout : parfois c’est un surnom de femme, une métaphore de la beauté. Il y en a des méchants, des gentils, des victimes. On peut les entendre aussi dans plusieurs morceaux, c’est vrai, quand je tente de faire le loup moi-même dans le micro. Avec leur puissance, leur regard impressionnant, leur odorat et leur quasi-perfection, je place les loups sur le même plan que la finesse de John McEnroe, la voix de Billie Holiday et le jeu de guitare d’Hendrix. Donc, encore un miracle de la nature, mais leur imperfection, comme je dis dans “We’ve Already Eaten”, est de ne pas savoir “tuer à distance”, comme nous, pour se défendre. Je dis que si les loups pouvaient parler, il pourraient nous expliquer comment nous avons mangé leur espace vital, et le notre avec. “Nous, (les occidentaux), avons déjà mangé et il n’y plus de place à table pour les autres…” Une belle histoire de louve dans The Crossing de Cormack McCarthy m’a aidé à mettre les points sur les i.

Comment t’es-tu retrouvé en première partie de la tournée européenne de Nick Cave cette année ?

C’est après nous avoir vus aux Eurockéennes de Belfort qu’ils nous ont proposé de les accompagner sur six dates. PJ Harvey était avec eux à Belfort et ses commentaires sur notre concert, comme ceux des Bad Seeds, m’ont fait chaud au cœur. On se sent souvent très seuls dans ce milieu, nous, et être appréciés par les rares qu’on apprécie est un plaisir. J’étais d’autant plus heureux que ce soir-là, ils ont fait un concert magistral. Après une journée avec une Patti Smith en vieille hippy complaisante et un Lou Reed toujours dépourvu de grâce, Nick Cave and the Bad Seeds avaient une richesse et une force tout bêtement rock et rolliennes qui n’étaient pas sans rappeler le Clash dans ses meilleurs moments. J’ai regretté qu’ils ne sortent pas les mêmes armes dans les dates qu’on a fait avec eux et que les deux derniers albums de ce grand combo soient si faibles.

Pourtant, tu donnes l’impression de suivre la même voie, de t’éloigner du rock comme lui.

Je ne vois pas pourquoi, si on écoute mes disques ; pas plus maintenant qu’avant. Tant que ma musique est si peu distribuée, j’ai besoin que mes albums reflètent le meilleur de toutes mes capacités, l’essentiel de ce que je tiens à faire. Chaque disque, comme chaque concert doit être fait comme si c’était le dernier, en allant au fond de la chose. Donc, il y toujours du doux et du pas doux du tout. Il se peut que Overflow soit moins baston que les précédents albums mais je ne le pense pas. En tout cas je ne me calme pas. Au contraire, ma colère grandit avec le temps et elle peut bien transparaître avec ou sans les guitares qui tuent. Je ne pense pas suivre la même voie que Nick Cave. Nos mobiles sont nettement différents depuis toujours. Il y a chez lui maintenant, plus que jamais, de la paresse dans son écriture. Sur Murder Ballads, ses histoires de meurtres et de viols, ses plongeons dans le marais m’agacent, et son dernier album, bien que dans un autre registre, ne me touche pas. Mais il reste que la sienne est une des seules voix masculines qui puisse m’épater de nos jours. Une voix comme celle de J.J. Johnson, j’en parle parce qu’il a un succès d’estime ici, est rien pour moi. C’est même risible. Plastique. Sans soul.

C’est pendant cette tournée que tu as demandé à Thomas Wydler, le batteur des Bad Seeds, de venir jouer sur ton album ?

Oui, j’avais aussi proposé au grand Mick Harvey de faire quelque chose avec nous mais il tenait beaucoup à ses vacances bien méritées. Thomas Wydler, par contre, a cassé les siennes, dans les Alpes, et nous a rejoints avec grâce pendant une semaine. C’est sans doute le batteur que j’apprécie le plus depuis très longtemps. Dès le premier essai je voyais qu’il jouait d’instinct ce que je voulais. Du coup, l’album s’est mis au point sous une forme de trio, avec Bénédicte et moi et puis, le quatrième élément clef du disque, Matthieu Texier, est venu nous apporter sa basse et quelques guitares de plus.

Pourquoi avoir choisi le label de Noir Désir pour cet album ?

Écoutez, je sentais bien que les petits avaient besoin d’un coup de main, que ça n’allait pas trop fort pour eux dernièrement alors pourquoi les priver des bénéfices massifs que mon nouvel album va évidemment produire ? Non mais… je n’avais pas 15 000 choix évidemment. Plus intègre que Noir Désir, tu meurs et sans eux ce disque ne serait pas encore entre vos mains. Voilà. Les maisons de disques ne sont pas là pour soutenir l’art et la culture ; ce sont des entreprises capitalistes avec une logique de profit et c’est normal. Si Barclay m’a gardé si longtemps c’est grâce à Philippe Constantin et Sylvie Peyre et le fait que la maison était un charmant bordel à l’époque. Économiquement, ça n’avait pas de sens. Par contre, le fait qu’ils m’aient viré un jour en avait un. Passion Fodder vendait trop peu, était compliqué à “packager”, on dirait. Ça fait longtemps que personne ne sait par quel bout prendre mon côté américain marié à une certaine culture européenne dans les textes avec une musique qui est rock larsenic ou bien folk ou bien… Je sais très bien où je suis mais parfois le fait d’être bien assis entre plusieurs chaises complique l’histoire. “Est-ce français? américain? Du rock ? De la country ? Anarcho-folk ?” Je dirais qu’à la base c’est de la musique américaine, donc tout ça. Ensuite, il faut l’écouter, les enfants.

Theo Hakola : Overflow (Grosse Rose Records/Musidisc)

L’Humanité Hebdo, 1998

La Matricule des anges – 2001

New Noise – discographie Theo Hakola – 2008

New Noise – discographie Orchestre Rouge/Passion Fodder – 2008